やぁやぁみなさんこんにちは たなかさんです(*’▽’)ノ コンカイカラチョットカオヘラシマス

今回は砲制御規格解説 第一回目ということで現代砲の基礎の基礎 DCC を解説していきます

DCCとは

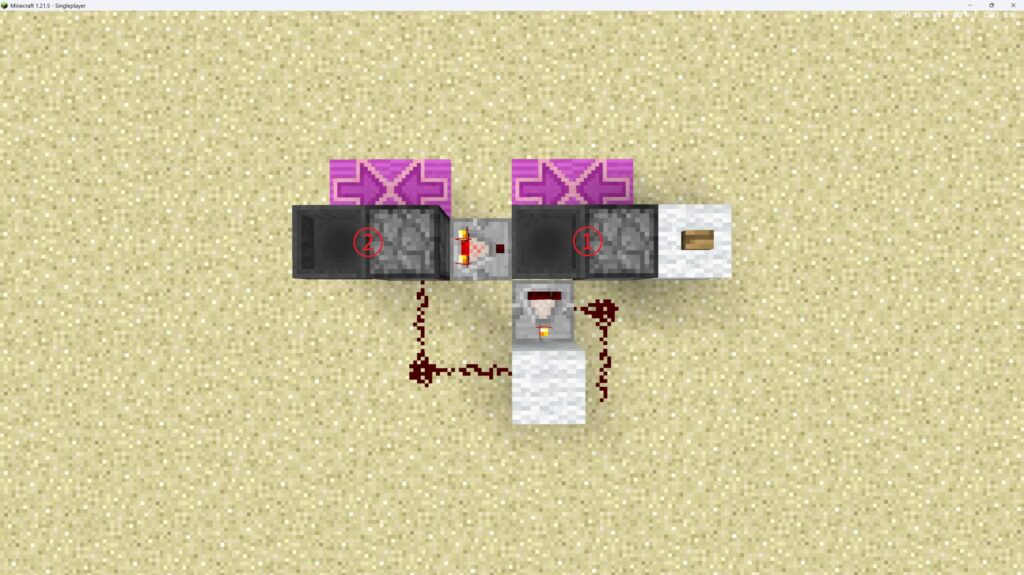

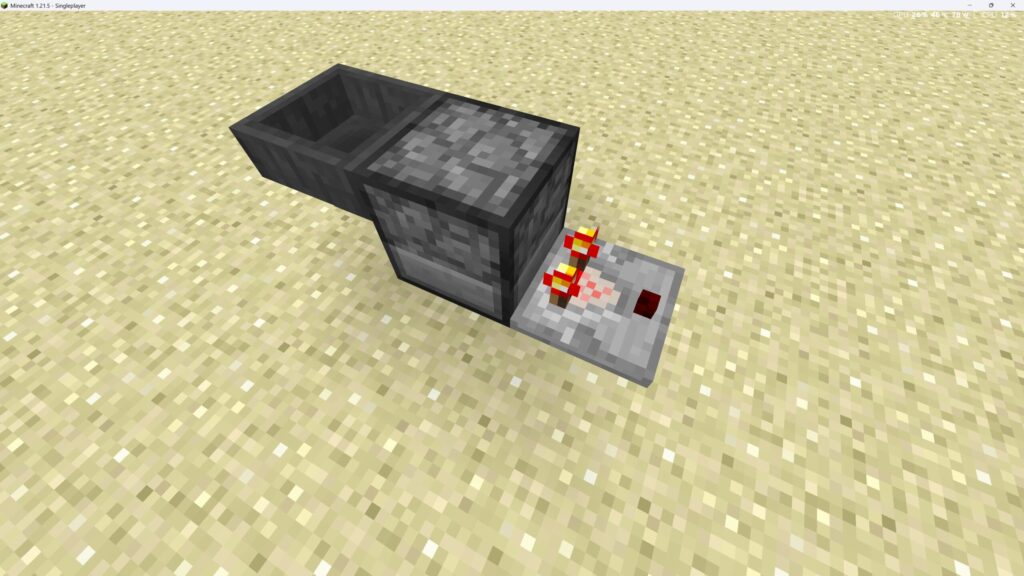

DCCとは Dropepr Counter Clock の頭を取って略したもので

ドロッパーにRS信号を与えるとアイテムを吐き出す という仕様を利用してクロック数を調整する回路となっています

コンパレータはドロッパー内のアイテム検知用 ホッパーは操作性向上のためのおまけだね

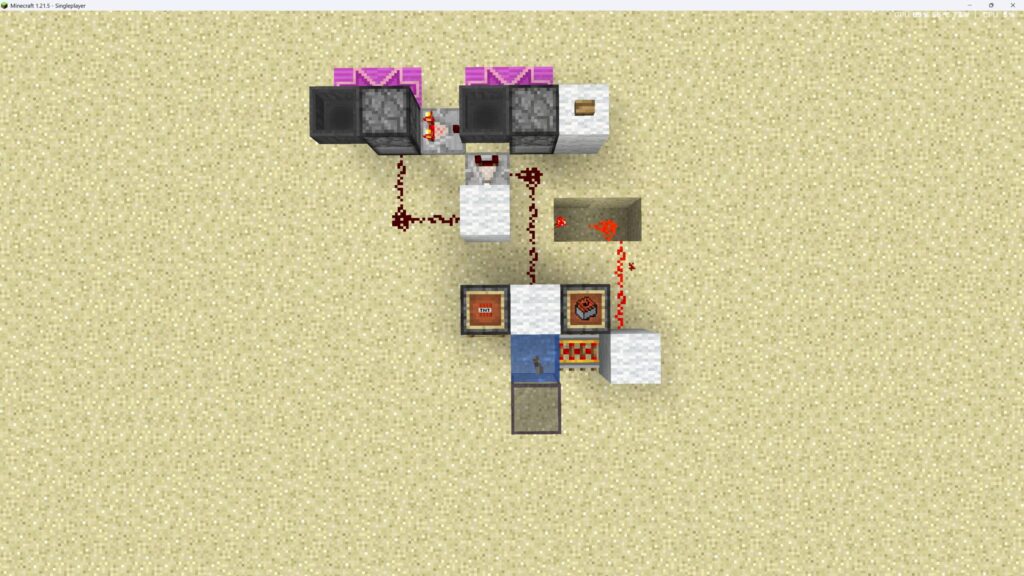

動作としては

1:ボタンを押すと①のドロッパーからアイテムがホッパーに移る (スタック不可アイテム)

2:コンパレータクロックが動作開始

3:②のドロッパーがアイテムを吐き出す

4:②のドロッパーが空になるとコンパレータの信号が消える

5:①のホッパー内のアイテムがドロッパに戻る

6:コンパレータクロックが止まる

7:②のホッパーの内容物がドロッパーに戻る

という様に(*’▽’)b

まぁ適当にまとめてしまうと②のアイテム数を変更することでクロック数を変えられるという単純な回路だね

ちなみに1はどんな形でも問題ありません

最近の主流はホッパーにアイテムを直接放り込んで動作終了後排莢する という動作のものかな?

あとは適当に砲と直結すれば DCC 完成!

ちなみに画像の撮影環境はJE1.21.5で 動作確認済み (装薬の装填方法に方角依存あるかも)

一応BEでも弾頭用の配線に遅延かけてあげれば同じ制御で動くはず

っとここまで 作って 触って こう思った方も居るのではないでしょうか “あれ?2c単位でしか調整できないの?” と

そう今のJL/BE環境下ではホッパーが逆流を起こして少し細工しないと1c単位では調整できないのです

1c単位で調整する方法 UDC化 についてはこの記事を見てね(/ω・\)チラッ

-必須技術 UDCとは-

さてさてここまでは制御規格としてのDCCを紹介してきましたがDCCにはもう一つの意味があります

というよりもこっちがDCCの本来の意味かな? それがこのドロッパーでクロック数を検知する機構そのもの

まぁまぁDCCとは何ぞやという部分は分かりましたよと

では何故現代砲の基礎だとか必須技術と言われているのかと

もうこれは簡単で 小型 高機能 高い拡張性 3拍子が揃っているから(*’▽’)b あと操作性も似た技術の中では良い方

似た技術としてぱっと上がるのはFSのようなディスペンサを使用したものやホッパータイマーあたり?

あとクラフターやmobタイマーなんてものもありましたね

ディスペンサ系は同じじゃないの?と思われるかもしれませんがディスペンサ系は強制的に排莢式になってしまうので

操作性が劣りやすいという問題があったり

ドロッパでも排莢式にしてしまえば変わりませんがわざわざディスペンサにする理由も薄いので

特殊な場合でなければ 他に合わせてドロッパで となることが多いかな (クラフターも同様)

ちなみに排莢式というのは動作終了後にアイテムがドロッパに戻らない構造をしたもののこと

名前の通り外に垂れ流したり、少し操作性を改善してチェスト類に吐き出すものもありますね

それと排莢式だと逆流する原因のホッパーがなくなるので

UDC化しなくても1c単位で調整が可能というのも覚えておくと良いことあるかも?

それともう一つ DCC系の規格名は○○DCC という名前になっていることが多いのですが

末尾のDCCは大体同じ [Dropper Counter Clock]

んー(*’▽’)正直言っちゃうとね XDCCまではuniabo氏の動画を見るのが早いよ

今回はここまで マタネー(*’▽’)ノジ

前回:–

次回:02